桥接学科壁垒:基于工程实践的科学解释能力提升路径探索

浏览数量:0 作者:南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮分校 发布时间: 2025-04-09 来源:本站

为深化教学评一体化实践,提升小学生科学解释能力培养实效,近日,南师附中仙林学校小学部南邮分校揭艳艳老师以苏教版五年级下册《斜坡的启示》为课例,开展了一堂聚焦科学思维培育的教学展示课,引发校内科学组教师的深度研讨。

课堂上,揭老师以詹天佑修建京张铁路的历史难题为切入点,通过播放工程纪录片、展示八达岭山地地形图,创设“穿越百年的铁路难题”情境,引导学生化身“工程师”思考火车爬坡方案。在搬运自行车上台阶、钢琴上卡车等生活场景的讨论中,学生直观感知斜坡的实用价值,初步建立“斜坡省力”的前概念,为后续探究埋下伏笔。

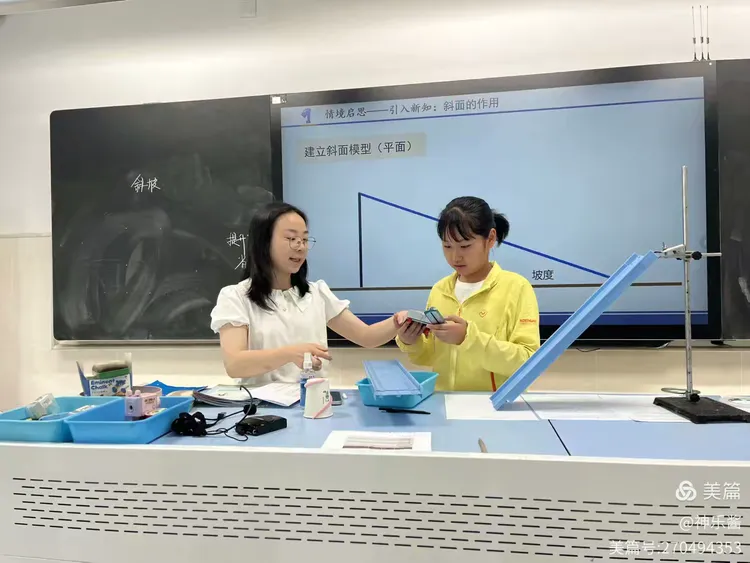

在实验探究环节,揭老师借助木板、弹簧测力计、铁架台等器材,组织学生开展“斜面坡度与拉力关系”的对比实验。通过竖直提升小车与沿不同坡度斜面拉动的操作对比,学生亲历“观察现象—提出假设—数据采集—分析论证”的科学探究流程,不仅验证了“高度不变时,坡度越小越省力”的原理,更在“人字形铁路模型”的拆解分析中,理解了“Z”字形斜面与螺旋斜面的变形逻辑,有效突破了“斜面抽象认知”的教学难点。

在评课环节,教师们围绕教学目标的达成与科学解释能力的培养展开热烈讨论。针对揭老师创设的“人字形铁路”情境,褚夫梅老师指出,该设计巧妙融合了工程实践与科学原理,通过詹天佑的历史案例激发学生的民族自豪感,同时以“火车爬坡”问题驱动探究,有效激活了学生的前导认知。但在实验环节的设计上,丁青老师建议优化坡度对比的呈现方式,例如采用量角器辅助精准调节角度,或通过多组不同高度的书本搭建斜面,让学生在数据差异中自主发现“高度不变时坡度与省力关系”的规律,避免教师引导过于直接,进一步提升学生的探究自主性。

关于科学解释能力的培养路径,秦怿老师聚焦“变形斜面”的教学难点展开研讨。针对“人字形铁路由多段斜面构成”的抽象概念,徐悦老师提出可引入3D打印技术制作立体模型,或利用木质轨道、量角器等教具进行动态演示,帮助学生直观理解“Z”字形与螺旋形斜面的结构逻辑。同时,结合生活中螺旋滑梯、盘山公路等实例,通过“模型拆解—原理分析—迁移应用”的路径,引导学生从具体现象中提炼科学本质,逐步构建“观察—推理—解释”的思维链条。

研讨最后,教师们达成共识:在后续教学中需进一步强化“教学评一体化”设计,例如制定科学解释能力的表现性评价量表,从“证据收集的完整性”“逻辑表达的清晰度”“原理应用的灵活性”等维度细化评价指标,通过课堂观察、实验记录单、情境化任务等多元评价方式,实时追踪学生的能力发展轨迹。同时,建议将本课的工程情境延伸至跨学科实践,如结合数学数据分析斜面省力效率,或通过项目式学习设计“校园斜坡优化方案”,让学生在真实问题解决中深化对简单机械的理解,切实提升科学核心 素养。

此次“教学评一体化视域下培养小学生科学解释能力”的教研活动,不仅是对《斜坡的启示》课例的深度解剖,更是一次科学教育理念与实践的碰撞升级。南师附中仙林学校小学部南邮分校科学组将以此次研讨为新起点,把“七会”观察法融入日常教学,以更精准的课堂观察、更深入的教学评一体化设计,持续深耕科学解释能力培养的沃土。未来,学校将进一步依托校本研修与专家引领,推动科学课堂从“知识传授”向“思维培育”转型,让每个学生都能在科学探究中学会用证据说话、用逻辑思考,真正感受科学解释的魅力与力量,为培养具有科学素养的未来公民奠定坚实基础。